АСУ образовательным учреждением

Эволюция, архитектура, требования

Эволюция

История автоматизированных систем управления (АСУ) образовательными учреждениями начинается в 70-х годах XX столетия в СССР. Уже тогда ведущие научно-исследовательские институты (НИИ) использовали централизованные программно-аппаратные комплексы для компьютерного моделирования и вычислений, которые затем прошли в административный сектор для автоматизации бухгалтерского и кадрового учета. Первой национальной АСУ образовательным учреждением стала «АСУ ВУЗ» — комплекс информационных систем управления высшими учебными заведениями с открытой архитектурой, разработанный НИИ Высшей школы СССР. «АСУ ВУЗ» централизованно внедрялась в крупнейшие технические вузы страны с высоким интеллектуальным потенциалом. Всего было охвачено проектом более 50 учебных заведений. А далее, в вузовских вычислительных центрах эти системы дорабатывались, создавались новые подсистемы. В течение длительного времени при работе над данным проектом создана обширная теоретическая база, которая и сегодня не потеряла актуальности. Среди типовых программ проекта «АСУ ВУЗ» можно выделить такие, как «Абитуриент», «Контингент студентов», «Кадры ППС», «Сессия», «Текущая успеваемость», «Контроль исполнения поручений», «Общественно-политическая практика», «Посещаемость», «Выпускник». В то время не было широкого распространения IBM/PC. И как подавляющее большинство информационных систем того времени, «АСУ ВУЗ» была построена на основе БЭСМ (больших электронно-счётных машинах). Например, в Дагестанском государственном техническом университете использовали ЭВМ БЭСМ-4М, на базе которой создали подсистему «Абитуриент-АСУ-ВУЗ». Исторически подобные АСУ относятся к нулевому поколению.

В следующем десятилетии по причине распространения и доступности настольных IBM/PC-совместимых компьютеров, но пока еще не слишком развитых Интернет-технологий, в архитектуре АСУ образовательным учреждением появились отдельные элементы, покрывающие соответствующие группы процесов, без каких-либо системных связей. Многие проекты реализовывались энтузиастами «с нуля», строились новые модели, учитывающие обновившиеся финансовые, организационно-технические, нормативно-правовые и другие механизмы. В результате сформировалось множество более или менее полноценных, но совершенно не совместимых друг с другом локальных систем - систем первого поколения. Недостатки такой децентрализации в сложном администрировании, большом количестве ручных операций по синхронизации и актуализации данных, высокая вероятность ошибок в работе с данными, например, недостоверность, неполнота и аномалии данных, высокая степень избыточности данных. Есть и преимущества, например, надёжность и независимость от телекоммуникационной сети. АСУ образовательным учреждением стала не просто системой электронного документооборота. В составе АСУ образовательным учреждением появились функциональные модули для комплексного планирования и мониторинга деятельности вуза, работа с расписанием аудиторных занятий, модуль анализа успеваемости контингента обучающихся, ведение каталога учебно-методической литературы. Во всех образовательных учреждениях развитие и включение в состав АСУ функционирующих подсистем происходило по-разному.

Появлению второго поколения АСУ образовательным учреждением способствовало стремительное развитие Интернет-технологий в начале 1990-х. Функциональный состав АСУ практически не изменился, в отличие от архитектуры и технического обеспечения. Программный комплекс разрабатывался преимущественно на языках высокого уровня, для хранения данных всё чаще использовались централизованные серверные базы данных под управлением СУБД, например, «Oracle» и «SQL Server». Происходила интеграция гетерогенных элементов в единую информационно-аналитическую систему, но нередко административный сектор изолировался от систем мониторинга и диспетчеризации образовательного процесса. Например, бухгалтерия и отдел кадров работали в своих, иногда, локальных базах. Здесь следует представить одного из популярных представителей - программный комплекс для автоматизации административной деятельности организаций государственного и муниципального управления «Парус». Обучающие системы типа АОС «КАДИС» (система Комплексов Автоматизированных ДИдактических Средств) Самарского государственного аэрокосмического университета, работали в отдельном сегменте. И дело было вовсе не в информационной безопасности. Причины сегментирования АСУ - политические, морально-нравственные, профессионально-компетентностные. Всё же человек в любой АСУ является неотъемлемым звеном, пусть и самым слабым. Также, получили распространение электронные нормативно-правовые системы («Консультант Плюс», «NormaCS», «Гарант»), онлайн-справочники и регистры химической и технической информации («Reactome» - база данных биологических путей, «RTECS» - регистр токсических эффектов химических соединений). Стала доступна онлайн-версия большой энциклопедии химических веществ на основе справочников Бейльштейна «Reaxys» от Elsevier.

Шли 2000-е. На рынке появлялись всё новые интересные комплексные программные решения для автоматизации образовательных учреждений, а также, иммерсивные обучающие комплексы и автоматизированные системы оценивания знаний. Это системы третьего поколения, преимущественно, фирмы 1С. Следует отметить, что указанная компания основана еще в 1991 году, первый программный продукт от «1С» для автоматизации учёта - «Мини-бухгалтерия» для работы под DOS выпущен в 1992 году. Функциональный и качественный состав АСУ формировали требования МИНОБРа, Федеральные государственные образовательные стандарты и законодательство. Так, мы видим появление целых IT-компаний по разработке программного обеспечения для автоматизации образовательного учреждения, например, «Лаборатория математического моделирования и информационных систем» основана в декабре 2008 года. Среди условно готовых типовых решений от 1С - «1С:Колледж», «1С:Университет», «1С:Библиотека», «1С:Зарплата и кадры», а от лаборатории «ММИС» - «Учебные Планы», «Приёмная комиссия», «Деканат, «Электронные ведомости». Среди систем обучения и тестирования, выделенных в отдельную группу «АОС» - автоматизированные обучающие системы, можно встретить среду «QUCS» - симулятор электронных цепей и моделирования схем для изучения электротехники и электроники, система для создания тестов и тестирования «INDIGO». Велась стандартизация и унификация IT в образовании. Появился стандарт дистанционного обучения «SCORM». Появлялись полнофункциональные платформы дистанционного обучения, среди которых популярность получили «iSpring Learn», «LMS Moodle», «Stepik». А среди коммерческих систем - «Blackboard Learn», разрабатываемая и сопровождаемая компанией «CourseInfo LLC» с 1993 года. Появилось множество автоматизированных систем управления научными исследованиями (АСНИ), и систем автоматизации эксперимента (САЭ), предлагающими безграничные возможности разработки математических и компьютерных моделей, их верификации и валидации на основе фундаментальных законов термодинамики, кинетики, механики, оптики, например, система управления для экспериментальной физики и промышленности «EPICS». Вместе с тем продолжают развиваться системы классификации в области науки и техники. Постоянно дополняется и актуализируется Единая система программной документации. С 2005 года компанией «Научная электронная библиотека» разрабатывается проект РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Развиваются международные агрегаторы и реферативные базы данных - «Scopus», «Web Of Science», «SpringerLink» и др. Они предоставляют доступ к своему прикладному программному интерфейсу для межсистемного взаимодействия с АСУ образовательным учреждением.

С 2015 года вектор развития АСУ образовательным учреждением смещается в сторону интеллектуализации, доступности, индивидуализации, геймификации и прозрачности образовательного процесса. Если в ERP или СКУД существенные изменения не требовались, то в АОС адаптация к новым нормам, распоряжениям, стандартам в области образования, законам в сфере информационных технологий, происходила перманентно и динамично. Наблюдается массовое применение в учебном процессе уже существующих систем видеоконферецсвязи, ставших неотъемлемой частью АОС в период пандемии. В рамках госпроектов и хоздоговоров разрабатываются цифровые и компьютерные модели техногенных и антропогенных объектов, интеллектуальные и экспертные системы и тренажеры «с погружением» для сложных наукоемких технических систем. Уже давно технологии виртуализации использовались в индустрии развлечений, но до образования «добрались» с опозданием на несколько лет. Для административного сектора, которому всё не удаётся избавиться от «бумаг», тогда как весь мир переходит на электронный документооборот, внедряются на основе нейросетевых технологий системы автоматизированного ввода, идентификации и верификации документов, хранящихся в электронном и печатном виде. В учёте посещаемости и оценивании компетенций обучающихся в АОС некоторых лидирующих вузах используется искусственный интеллект. Наблюдается развитие школ, ориентированных на программирование и обучение разработке программно-технических комплексов с применением искусственного интеллекта. Внедряются методы и технологии гибкого обучения в постоянно изменяющейся среде. Такими же архитектурно-гибкими становятся АСУ образовательным учреждением. Этому способствует колоссальный объем обрабатываемых и анализируемых данных, всё новая сложная отчетность с непредсказуемой структурой. В условиях жёстких материально-технических и кадровых ограничений только АСУ, разработанная профессионалами высочайшего уровня с использованием современных унифицированных и прогрессивных технологий, способна держать образовательное учреждение «на плаву».

Архитектура

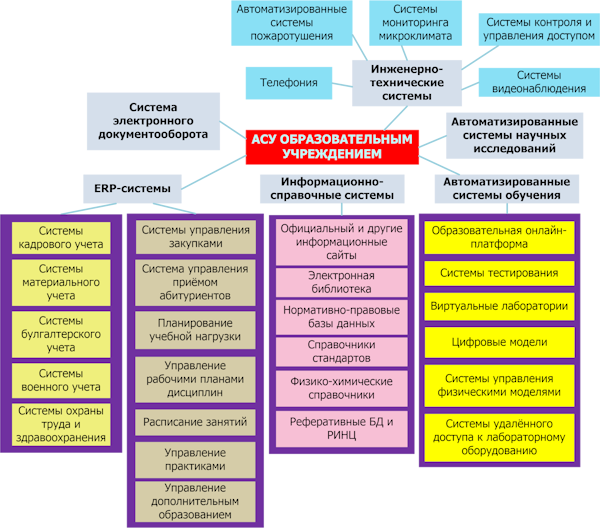

При изучении онтологии АСУ, функционирующей в различных образовательных учреждениях, можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство таких программных систем носит характер распределенности со слабыми или вовсе отсутствующими информационными связями. Сегментирование АСУ образовательным учреждением отражает ситуацию на рынке программных средств и среди IT-компаний, в которой сложно найти универсальную полнофункциональную платформу, охватывающую все рабочие процессы организации. Так и с предприятиями, предлагающими программное обеспечение, они ориентированы на определенный WorkFlow. Например, фирма 1С выпускает ERP-конфигурации, но не может предложить интеллектуальную систему квалиметрии компетенций обучающихся или систему контроля и управления доступом. И это не страшно, так как еще в прошлом столетии разработаны и повсеместно используются унифицированные протоколы, форматы данных для межсистемного обмена, стандарты информационной безопасности, прикладные библиотеки для клиент-серверного взаимодействия. Всё реже начальники подразделений «бегают с флешками» от отдела к отделу, что характерно для отстающих образовательных учреждений и что подчеркивает низкий уровень цифровой зрелости предприятия. Рассмотрим типовую архитектуру АСУ (рисунок), набор элементов которой является необходимым и достаточным для нормальной работы образовательного учреждения. В предыдущем разделе может, в недостаточно явном виде, прослеживается тенденция развития АСУ по отраслям. Каждая отрасль или сегмент развивалась параллельно другим.

Предложенная архитектура АСУ образовательным учреждением распределяет WorkFlow-сегменты по известным классам управляющих систем. Необходимость в ERP-системах не требует обоснования. Отделы кадров, бухгалтерия, военно-учетный стол работают в программных продуктах на основе конфигураций 1С:Предприятие. Также, отмечается использование информационной системы управления «Парус», пользуется популярностью «Галактика ERP», «SAP ERP». В этом сегменте редко используются системы собственной разработки. Однако замечены канонические программные средства образовательного учреждения на основе Microsoft «Visual FoxPro». Системы кадрового учёта содержат все предусмотренные законодательством персональные данные и в общем относятся к ИСПДн, чаще всего делятся на базу данных работников и базу данных студентов, как и во многих вузах, существует отдел кадров работников и студенческий отдел кадров. Также замечено частое деление бухгалтерии на отдел работников и студенческий отдел. Объясняется это слишком большими отличиями в рабочих процессах и структурах баз данных. Системы военного учёта, кроме персональных данных контингента, содержат и другие, более секретные данные, относящиеся к иному классу информационной безопасности, а значит, нередко физически изолированы и ориентированы на файл-серверный режим работы. Системы охраны труда и здравоохранения внедряются в соответствующие подразделения для учета использования вредных веществ, контроля выполнения вредных работ, планирования медосмотра с контролем состояния здоровья работников и обучающихся.

В системах управления закупками ведутся рабочие процессы от планирования закупки до постановки на материальный учет приобретенных товаров или регистрации актов выполнения работ или услуг. Современные системы для автоматизации приёма абитуриентов имеют кроме закрытого адмистративного модуля для работы приёмной комиссии веб-портал для онлайн-приёма заявлений. Обычно такие «гибриды» имеют сильные информационные связи или работают в рамках единой автоматизированной системы, чаще всего, разработанной на основе веб-технологий. Для учебно-методического сектора внедряются системы разработки учебных планов, системы планирования учебной нагрузки, а для кафедр - системы проектирования рабочих планов дисциплин (или модулей), обычно, в виде визуальных эргономичных конструкторов. Такие конструкторы «тянут» данные из различных несвязанных источников - Учебные планы, Аудитории, Электронный каталог учебной литературы и программных средств и т.д. Также и с автоматизированной системой «Расписание занятий», которая в качестве входных данных использует Учебные планы, Индивидуальные планы преподавателей как производное от Учебной нагрузки, сведения об аудиториях. Система управления практиками задействует справочники организаций и руководителей практик. В таких базах также содержатся рабочие планы практик, задания для обучающихся, должен быть модуль контроля выполнения заданий. Системы для отдела управления дополнительным профессиональным образованием (АСУ ДПО) должны быть ориентированы не только на учет документов о квалификации, но и на рабочие процессы по планированию ДПО, привлечению внешних слушателей (если учреждение еще само реализует программы ДПО), по фиксации успеваемости слушателей, а также, должны формировать отчетность как внутреннюю, так и внешнюю для ФИС ФРДО, Рособрнадзора, МИНОБРа и т.д. Информационно-справочные системы образовательного учреждения составляют основу его электронной образовательной среды. Каждое образовательное учреждение должно иметь официальный сайт-визитку. Это требование Рособрнадзора. Чаще всего он разрабатывается силами работников информационно-вычислительного центра (службы информационных технологий), не требует много усилий и бюджета на разработку и сопровождение. Могут быть в образовательном учреждении и другие информационные сайты как на корпоративном домене, так и внешнем. Например, сайт Управления научных исследований для публикации последних новостей науки и техники, достижений учёных, объявлений о предстоящих конференциях, там же может быть размещен электронный журнал образовательного учреждения. Электронная библиотека - это комплекс программ и онлайн-ресурсов для доступа работников и обучающихся к литературе, которой могут быть как учебно-методические, так и научные и художественные издания. Обычно Фундаментальная библиотека вуза ведёт несколько информационных систем и сервисов, например, Электронный каталог «ИРБИС64+» и Электронный читальный зал «Библиотех». Конечно, в наши дни информационные системы и сервисы для большой аудитории контингента работников и обучающихся строятся на основе веб- или мобильных технологий.

Нормативно-правовые базы данных должны быть актуальными. Поэтому, если еще 20 лет назад они поставлялись в образовательное учреждение на дискетах и дисках и устаревали на следующий день, сейчас оформляется подписка или договор на получение онлайн-доступа. Сегодня наиболее популярными справочно-правовыми системами являются «Консультант Плюс» и «Гарант». Нередко в российских вузах можно встретить «NormaCS» — информационно-поисковую систему, обеспечивающей доступ к нормативно-техническим, справочным, методическим и другим документам. Среди каталогов национальных и межгосударственных стандартов многие доступны и без подписки. Примеры: «rst.gov.ru», «gostinfo.ru», «gostinform.ru». Физико-химические справочники и классификаторы используются в основном в технических вузах. Авторские идентификаторы, реферативные базы научных источников и РИНЦ - повсеместно. Зачастую одну из интегрированных ERP подключают, например, к API «eLibrary» для информационного поиска и аналитики публикационной активности работников и обучающихся. Тем более, для образовательных учреждений «eLibrary» предоставляет весьма льготные условия подключения.

Отдельным большим классом программных средств представлены системы, непосредственно используемые в образовательном процессе - АОС. Как показывает опыт, одной монолитной платформой не охватить исчерпывающий функционал, требуемый для того, чтобы назвать АОС современной и удовлетворяющей Распоряжению Правительства в области цифровой трансформации науки и высшего образования. Проще установить межсистемные эксплуатационные связи для синхронизации операционных данных. Образовательная платформа должна быть точкой входа и ядром для остальных подключаемых сервисов и систем. Используется принцип наращивания «на лету» гибридной микросервисной архитектуры. Используются архитектурные стили «RESTful, «MVC, «MVVM, «MVP. Обрели популярность одностраничные веб-приложения, разработанные преимущественно, на JavaScript и фреймворках «JQuery», «Ext JS», «Bootstrap», «Node.js», «Vue.js», «React», «Next.js» и других. Образовательная платформа должна объединять всех участников образовательных отношений. Должен быть обеспечен доступ к учебно-методическому, в том числе, медиаконтенту, расписанию занятий, портфолио, интегрированной сети взаимодействия «онлайн-чат» (в некоторых архитектурах можно заметить наличие видеочата или интегрированной системы видеоконференцсвязи с идентификацией собеседника и прокторингом), доступ к результатам текущей и промежуточной успеваемости. Также, важно обеспечить инструменты отправки и онлайн-инспектирования преподавателем работ обучающихся. Взаимодействие участников образовательного процесса посредством сторонних мессенджеров и электронной почты является принципиально неправильным. Многие образовательные учреждения используют инновационные балльно-рейтинговые системы (балльные, балльно-ранговые аттестации). Нередко образовательная платформа по функционалу сопряжена с ERP или таковой и является. Системы тестирования также могут имплементированы в образовательную платформу, но чаще всего используют стороннее программное решение, если оно «бесшовно» сращивается с основным технологическим ядром. Например, в рамках одного образовательного учреждения могут параллельно работать и взаимодействовать две однородные платформы «Информационно-образовательный веб-сегмент Единой информационной системы "Электронный университет"» и «LMS Moodle». Результаты тестирования должны передаваться в центральную базу данных ERP-системы и быть доступными учебно-методическому управлению, деканатам, кафедрам. Также, важно автоматическое отражение результатов прохождения обучающимися форм текущего и промежуточного контроля в электронной ведомости. Некоторые деканаты образовательных учреждений до сих пор печатают электронные бланки ведомостей, подписывают их, «ногами» переносят на кафедры, которые их также в бумажном виде заполняют, сдают, а далее, те же деканаты вручную вводят оценки и преподавателей в информационную БД. Это свидетельствует о явном торможении в развитии IT-инфраструктуры учреждения на организационно-методическом или даже техническом уровне.

Виртуальные лаборатории и цифровые модели геймифицируют учебный процесс и научные исследования, позволяют наглядно увидеть декомпозицию, «изнанку» сложных проектируемых или изучаемых систем в иммерсивном пространстве, виртуальной реальности с загруженными в него управляемыми компьютерными моделями. Возможно несколько вариантов программно-технической реализации таких систем. Классический вариант - таблицы, 2D и 3D-графики зависимостей, продвинутый вариант - 3D-окружение с «погружением» и с использованием технических средств дополненной и виртуальной реальности, инновационный и наиболее сложный вариант - виртуальные голографические залы (пока не характерно для российских вузов). Чаще всего используются графические движки на основе открытой графической библиотеки OpenGL», например, «GLScene», «Unity», «Unreal Engine», «WebGL».

Для моделирования поведения и состояния объекта в статике или динамике используются языки высокого уровня («Delphi», «C#», «Java») и среды быстрой разработки приложений (RAD). Для таких сред, например, «Rad Studio» или «Visual C#», имеется множество свободно распростряняемых прикладных библиотек, сокращающих разработку информационного и математического обеспечения. Системы управления физическими моделями основаны на микроконтроллерной технике. В связи с введенными санкциями на использование микроконтроллеров иностранного происхождения, такие недорогие с развитой инфраструктурой программно-аппаратные комплексы как STM32, Arduino, Raspberry всё реже встречаются в классах робототехники образовательных учреждений, обретают популярность российские, например, «MIK32», «Iskra» (близкий аналог Arduino), «ОВЕН». Рабочие места оснащаются средствами мониторинга, контроля и управления. Используют упрощенные, чаще всего, уменьшенные сборки изучаемого объекта. Например, миниреактор с механическим перемешивающим устройством для исследования процессов гомогенизирования жидких сред. Его разрешается «потрогать», разобрать (только затем, собрать), предложить варианты оптимизации его работы и масштабирования архитектуры. Обучающиеся используют еще один очень важный «канал связи» с внешним миром - осязание, который закрыт при обучении только на формулах и уравнениях. Для заочной и сетевой форм обучения, а также, для контингента с ограниченными возможностями необходимо техническое обеспечение практики «не выходя из дома». Это означает, что любой обучающийся должен независимо от его местонахождения получить доступ к техническим средствам обучения. Во многих российских вузах уже давно практикуется исключительно дистанционное образование. Для связи с лабораторным оборудованием, робототехникой, экспериментальными установками используются защищенные каналы передачи данных, системы видеонаблюдения, микроконтроллеры, веб-технологии. Например, в Программном комплексе для дистанционного мониторинга и управления стационарными учебно-исследовательскими объектами (свид. о рег. № 2023617143) используется HTML, JavaScript, Php, MariaDB, Arduino, исполнительные механизмы на основе шаговых двигателей и сервоприводов, датчики для определения значений параметров и свойств исследуемого объекта. Свободные (Open Source) программные средства и унифицированные технологии позволяют без существенных затрат быстрое наращивание требуемой инфраструктуры.

Безопасность и коммуникативность рабочего пространства в образовательных учреждениях обеспечивают инженерно-технические системы и сооружения. Используется IP-телефония, например, на основе свободного решения Asterisk, мониторинговые охранные системы компании «Ritm», системы контроля доступа фирмы «PERCo» или «ЭЛСИ», системы видеонаблюдения от «Honeywell, «VidaTec», «TRASSIR», «Proto-X» и другие. Иногда на проходных используются интеллектуальные системы видеонаблюдения для определения температуры тела или неординарного состояния и поведения контингента. Например, состояние алкогольного опьянения или драка в коридоре. На потенциально-опасных учебно-производственных или исследовательских объектах целесообразна установка систем мониторинга микроклимата с оповещением соответствующих структур о возникновении нештатной ситуации. Нештатная ситуация характеризуется выходом одного или нескольких параметров микроклимата, например, температуры воздуха или интенсивности радиоактивного излучения из регламентного диапазона.

Системы электронного документооборота (СЭД), внедряемые повсеместно, в наши дни, к сожалению, не сокращают, а увеличивают объем работы и бумаг на столе. Причина этому организационно-методическая, а также, неправильная интерпретация и использование программно-технической среды. Тем не менее, СЭД используется потому то «так нужно». Внедряется российская СЭД «ТЕЗИС», «Директум», «ДЕЛО», а среди иностранных - «Docsvision» и «Documentum». Ирония в том, что навязываемое программное обеспечение российского производства в текущем состоянии развития программной индустрии гораздо дороже, менее надёжно, сложно в администрировании и адаптации, что не сказать про иностранные аналоги. К сожалению, из-за утечки специалистов, относящихся к важным для развития страны IT-профессий, в программной инженерии наблюдается отставание минимум на 20 лет. Исправить ситуацию семимильными шагами - это значит, породить еще больше некачественного софта. Субсидирование IT-компаний часто не приводит к положительному результату, если нет идейной мотивации. Профессия «программист» уже давно из операционной (ранее - кодировщик) превратилась в творческую, а использование современных декларативных языков программирования, GPT и фреймворков вслепую только усугубляет ситуацию.

Требования

Статью следовало бы начать с определения автоматизированной системы управления, но как видно из предыдущих разделов, любая АСУ включает не только программно-технические средства, но и организационно-методические и нормативно-правовые. АСУ образовательным учреждением не является исключением. Для эффективности и достижения высоких результатов при работе с АСУ образовательным учреждением следует учитывать рекомендации и требования ко всем ее компонентам и обеспечениям, выдвигаемых, федеральными государственными образовательными профессиональными стандартами высшего образования (далее - профстандарты), распоряжениями и постановлениями Правительства, законодательством, должностными инструкциями IT-персонала, текущим этапом развития науки и техники, предлагаемым рынком программными средствами.

IT-персонал

За разработку, закупку, модернизацию, ввод и вывод из эксплуатации, безопасность, техническое и методическое сопровождение аппаратных и программных средств в составе АСУ образовательным учреждением отвечает IT-отдел (служба или управление информационных технологий). Обратимся к ряду должностных инструкций руководителей IT-отдела высокорейтинговых российских вузов, а также к агрегаторам вакансий, профстандартам. Обобщенные требования: высшее техническое образование, в приоритете магистры и соискатели с учёной степенью и званием, опыт работы инженер-программистом, ведущим программистом или программистом I категории, опыт работы администратором вычислительной сети, опыт работы заместителем руководителя IT-отдела сроком не менее 5 лет, в портфолио не менее трёх внедрённых собственных корпоративных IT-проектов, понимание современного научно-технического уровня, в том числе, владение технологиями нейросетей и искусственного интеллекта, начичие документов о квалификации в области управления проектами, управления персоналом, информационной безопасности, инноватики в техносфере образования, грамотная речь и работа с документацией, знание стандартов, положений, законодательства в области IT, прогрессивное (не консервативное) мышление, здоровое психическое состояние, коммуникабельность и стрессоустойчивость, ориентация на развитие IT-инфраструктуры, а не на содержание её в текущем состоянии. По приоритету не отчётность и «выслуживание перед начальством», а качество, удобство, доступность, надёжность, прозрачность образовательного цифрового пространства. К непрофессиональным качествам администраторов вычислительных сетей предъявляются более лояльные требования, а профессиональным качествам - более строгие. Конечно, повсеместно наблюдается переход на высокоскоростные телекоммуникационные протоколы и соответствуующее оборудование, используется свободное системное программное обеспечение, ужесточаются требования к безопасности вычислительной сети. Поэтому «сисадмины» должны знать наизуть всю документацию ФСТЭК, все действующие законы и стандарты в области IT, уметь настраивать современное сетевое оборудование и серверное программное обеспечение. Требования к программистам отличаются тем, что содержат массу пунктов о знаниях рабочих административных и учебных процессах. Такие программисты должны знать не только всю информационно-программную инфраструктуру образовательного учреждения, но и владеть всеми технологиями, на основе которых она построена. Учитывая, что современная цифровая образовательная платформа строится на основе большого количества разнородного программно-технического обеспечения, объем должностной инструкции программиста, возможно, наибольший. Основные квалификационные требования: высшее техническое образование, знание национальных стандартов в области программной инженерии, знание и умение использовать на практике весь стек веб-технологий, знание технологий Microsoft, таких как ActiveX, DLL, DirectX и стандарта COM, знание английского языка, владение языками программирования «Delphi», «C++», «C#», «Java», «Python», а также языком, используемым для отладки - «Ассемблер». Умение развертывать и сопровождать базы данных на основе реляционных, графовых и векторных СУБД, знание современных графических движков, владение методами и алгоритмами математического моделирования, подтвержденный опыт построения и внедрения компьютерных моделей, понимание и готовность к разработке и развертыванию программно-технических комплексов на основе микроконтроллеров. IT-методисты нередко выполняют функции технического писателя и тестировщика. Они необходимы как «прослойка» между остальным IT-персоналом и целевыми (конечными) пользователями. К ним предъявляется масса не только квалификационных, но и морально-нравственных требований. Среди них: знание национальных стандартов в области программной инженерии, рабочих процессов как административных так и образовательных, архитектур и функционала входящих в состав цифровой экосистемы программно-технических средств, владение английским, немецким и французским языками, знание и готовность использовать системы и методы тестирования программного обеспечения, подтвержденный опыт разработки проектной и сопроводительной документации. Опрятный внешний вид, грамотная речь и письмо, стрессоустойчивость, готовность взаимодействия с персоналом разного профиля, возраста, социального статуса, национальности.

Программное обеспечение

Как было сказано ранее, происходит переход в цифровой экосистеме образовательного учреждения на Open Source. Это не значит, что нужно бросаться «бить окна», но и к общедоступным бесплатным решениям следует относиться с крайней осторожностью. Так замечена тенденция некоторых вузов к использованию не прошедших технико-экспортный контроль библиотек и программных модулей, из свободных источников, интегрируемых в АСУ образовательного учреждения в состоянии «AS IS». Конечно, зачем «изобретать велосипед». Удобно использовать сторонний, да ещё и бесплатный софт. Возможные последствия: непредсказуемые сбои в работе АСУ, утечка персональных данных, утрата унификации и стандартизации программных средств, проблемы с переносимостью. В наши дни отлаженная работа информационных сегментов АСУ невозможна без интероперабельности и межсистемного взаимодействия. Оно может быть как автоматическим (например, при настройке репликации), так и по требованию (при нажатии кем-то кпопочки для актуализации или синхронизации данных). Возникает множество требований к информационной безопасности на всех сетевых уровнях, в том числе, к прикладному программному интерфейсу и способам организации критических данных в базах. Основные из них: отказ от двухуровневой архитектуры клиент-серверного приложения, при которой между клиентом и базой данных нет важного арбитра - сервера приложений, исполняющего не только рутинные операции и функции маршрутизации потоков данных, но и отвечает за безопасность и верификацию данных (их полноту, аутентичность, и доступ к данным). Да, это неблагоприятно повлияет на скорость межсистемного обмена, но игра стоит свеч.

Критические данные при этом должны передаваться в зашифрованном (а парольно-ключевые) в хешированном виде. Следует применить сквозное шифрование на прикладном уровне. Программное обеспечение сетевых устройств требуется обновлять. Требуется разграничение сетевых сегментов по функционирующим подсистемам. Доступ по сети конечного узла должен быть только к требуемым для его работе ресурсам. Необходимо использовать HTTPS, FTPS, SMTPS, IMAPS, т.е. всё с «S» на конце. Ни о каких устаревших алгоритмах хеширования, например, MD4, MD5 речи идти не может. Требуется использовать AES с длиной блока не менее 256 бит. Персональные данные и данные, составляющие корпоративную тайну, например, результаты инновационных научных исследований, в базах следует хранить в зашифрованном виде. Например, с использованием RSA с длиной блока в 1024 бит или ECC (шифрование на эллиптических кривых). Также в 2025 году несколько крупных компаний начали внедрять квантовое шифрование для защиты особо важных данных. Используются принципы квантовой механики для создания ключей, которые практически невозможно взломать традиционными методами. В организационном обеспечении для разгрузки материала статьи можно представить несколько прописных истин: нельзя хранить пароли «под стеклом», нельзя их кому-либо передавать. В идеале, пароль должен генерироваться системой и отправляться на адрес личной электронной почты (или мобильное устройство через СМС) его владельца. Никто, даже IT-персонал, не должен видеть и еще хуже хранить у себя парольно-ключевую информацию пользователей. Многопользовательские учетные записи в системе строго запрещены. Действия пользователя должны регистрироваться в системе от момента его аутентификации до выхода из учётной записи.

Требования к производительности и ресурсопотреблению программного обеспечения зависят не только от мощности серверов. В каждой системе необходимо оставлять «резерв». Криво построенная система может год работать без утраты производительности, а далее, время отклика резко увеличивается. Поэтому требуется оптимизация программного интерфейса и структуры базы данных. В рабочей базе данных не должно быть архивных и дублирующихся данных. Современное новое поколение привыкло, что всё на него делают родители. Молодые программисты, не владеющие языками машинного уровня или базовыми («C», «C++», «Pascal», «Fortran») рвутся изменить мир своими «твореньями» на питоне. Такие программы могут работать здесь и сейчас, но не там и завтра. В современном мире сложно стать хорошим программистом без качественной физмат-подготовки. Выбор вычислительного метода и допустимой погрешности вычислений носит решающее значение, особенно для систем компьютерного моделирования с высокой скоростью изменения состояния объектов, т.е. моделирования во времени близкого к реальному. Важно понимать, что в таких системах производительность всегда конкурирует с точностью. Принято использовать для систем дифференциальных уравнений с плохой сходимостью методы Рунге-Кутты второго или четвёртого порядка точности, для решения систем линейных алгебраических уравнений - метод Гаусса. Наиболее гибкими, управляемыми и простыми в программной реализации являются методы конечных элементов. В модулях анализа и отчётности требуется предусмотреть конструктор для извлечения из баз данных требуемых структур данных и размещения их в бланки, структура которых, также как и постоянно изменяющиеся требования, должна быть динамической. Идея в том, чтобы без участия программиста пользователь, не владеющий языком программирования и языком запросов, смог составить принципиально новый отчёт уже завтра ответом на сегодняшнее письмо из министерства.

Про требования к эргономике и доступности программного обеспечения разработчики обычно забывают. Далеко не в каждой образовательной программе видим компетенции, относящиеся к качеству программного обеспечения. В первую очередь, для широкого круга пользователей приложение должно быть мобильным или веб-приложением, доступным в режиме 24/7 (только для административного сектора это может быть «десктоп» с доступом только в рабочее время). Интерфейс должен быть интуитивно понятным, консистентным, гибким и настраиваемым под индивидуальные особенности пользователя. Интерфейс должен визуализировать статус длительных операций и предупреждать о возможных ошибках. Он должен быть интерактивным.

Техническое обеспечение

Рассмотрим основные требования к техническому обеспечению АСУ образовательным учреждением. IBM/PC-совместимые ЭВМ пока остаются неотъемлемым компонентом технического обеспечения АСУ. В серверных, несмотря на санкции, мы по-прежнему видим такие бренды как «Dell», «Supermicro», «Hewlett-Packard». Как правило, аппаратную конфигурацию серверов и рабочих станций определяют используемые в АСУ программные средства, а также, ожидаемая нагрузка. Обычно минимальные системные требования программных средств разработчиками искусственно завышаются (на перспективу). С каждой новой версией ПО «минималки» ужесточаются. По факту среднее время устаревания «железа» - 5 лет. Наиболее требовательными являются среды разработки программного обеспечения, системы автоматизированного проектирования и работы с 3D-графикой (CAD, CAGD), системы для автоматизации инженерных расчетов (CAE). Также, требования могут быть высокими у программ-слайсеров, используемых в 3D-печати. Для работы с СЭД и ERP системные требования к вычислительным ресурсам невысокие, а к внешней периферии (мониторы, устройства ввода) повышенными. В серверные машины ставят Intel Xeon с количеством ядер не менее 14-ти, например, Xeon e5 2680 v4, объем оперативной памяти при этом устанавливается не менее 64 ГБ. Практикуется использование изолированных виртуальных машин на базе «HyperV», «WMvare» или «Proxmox». На одном сервере может одновременно работать несколько программных систем на разных операционных системах, например, информационные сайты на одной виртуальной машине, а 1С:Склад - на другой. Для развертывания вычислительного кластера используют узлы с небольшим объемом ОЗУ (до 32 ГБ), но ЦПУ с большим количеством ядер. Если позволяет бюджет, используются современные графические процессоры и технология NVIDIA «CUDA», а также, технологии высокоскоростной передачи данных, например, InfiniBand. Для автоматизированных рабочих мест по-прежнему используются технические платформы INTEL и IBM. Для удешевления оборудования планируется закупка ЦПУ с интегрированным графическим ядром. Недостаток такой архитектуры - риск перегрева при длительных вычислительных нагрузках и в ограничениях масштабируемости. Объем ОЗУ на пользовательских ЭВМ устанавливается от 16 до 32 ГБ. Еще пять лет назад наблюдается массовый перевод ЭВМ на твердотельные внешние накопители (SSD). Обычно, достаточно объема ВЗУ в 512 ГБ.

Здесь для разгромождения статьи не перечислены очевидные требования к компонентам и обеспечениям автоматизированной системы управления образовательного учреждения, но стоит помнить о том, что их гораздо больше.